为什么大雄被胖虎欺负时家长和老师不出面干预?

家长和老师当然出面干预过,只是干预的结果是治标不治本而已。

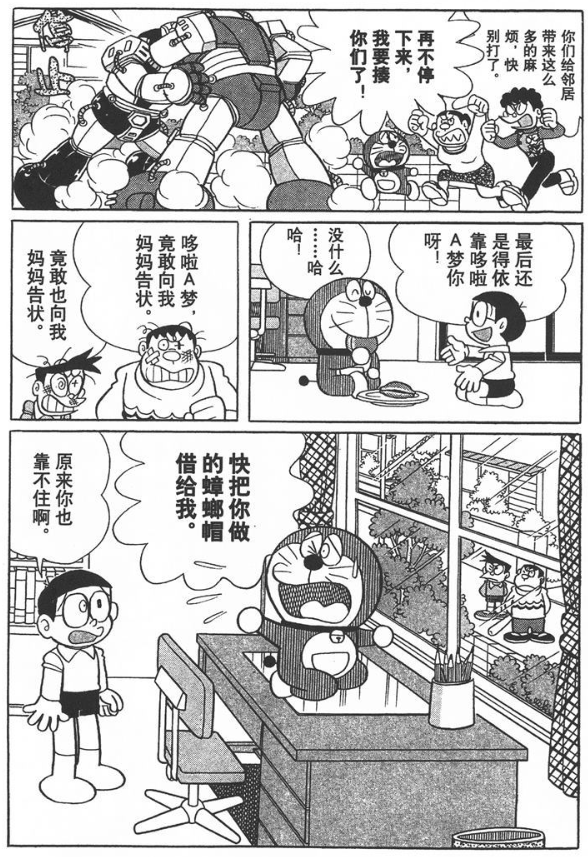

每次大雄受胖虎欺负时,“叫胖虎的妈妈来”总是不得已才使用的最终手段。为什么是“最终”手段?我们可以看看哆啦A梦这样做之后的下场(当然情景不是他被欺负):

被妈妈教训后,胖虎小夫非但没有意识到自己的错误,反而下决心要对哆啦A梦复仇。这大可以归结为他们缺乏从自己身上找问题的毛病,但其实不止于此。对于孩子来说,“告家长”、“告老师”本就是非常不光彩的事。尤其是胖虎,当他因欺负人而挨揍时,也就是他被从孩子的世界中强行拉扯而出,来到由大人构建秩序的世界之时。从孩子世界的“王”到大人世界的“阶下囚”,这种无法忍受的屈辱,让胖虎企图以再次欺凌他人的方式找回自信与威严。到头来,这只不过是恶性循环罢了。

其实不光是作为欺凌者的胖虎,作为被欺凌者的大雄也不总是欢迎大人世界的干预。家长老师能救他命时他当然欢迎,但一方面他自己本身也是老师家长说教的“目标”、一方面他希望自己亲手报被胖虎欺负的一箭之仇。说白了,还是孩子世界对大人世界有天生的排斥。

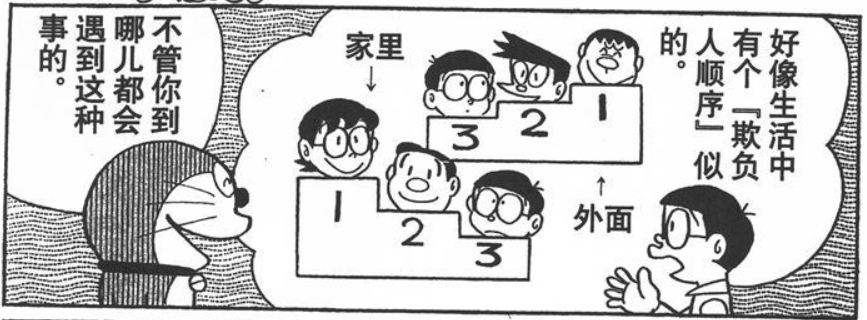

因此,高赞答案有一点是正确的,那就是胖虎身边形成了一个圈子。但这个圈子与其称之为“团队”还不如说是“阶层”。我们可以从《等级军衔》中看到大雄本人也有这样的意识:

我们都说日本社会等级森严,这一点甚至渗透到了孩子们当中——至少在藤子的年代是这样。胖虎作为“孩子王”的小圈子,并非简单由胖虎一人“统领”其他所有人,而是“大雄->其他人->小夫->胖虎”这样类似食物链的关系。“其他人”中又分成了多少等级?我们无从得知。

阶级一旦形成就容易固化,而孩子的圈子又尤其以力量为排序依据,更是加大了底层孩子翻身的难度。没有谁甘心被别人欺负、使唤,但一旦习惯了自己所处的阶级,也就心安理得了。对于大雄以外的人来说,反正还有比自己阶级更低的人,维持现状具有相当大的诱惑力。在这种情况下,即使胖虎消失了,阶级也不会消失,只是孩子王会换成其他人罢了。在《独裁者按钮》中,大雄让胖虎“消失”后,胖虎队的领队就成了小夫(这也暗示孩子王也很可能是小夫);而小夫也因独裁者按钮的作用消失后,惩罚大雄的又变成了其他的男孩。

在这种情况下,每个人都忍受着孩子王,每个人又都希望成为孩子王,孩子王成了他们生活中不可缺少的存在。这并不是说他们被欺负后不敢吭声,而是当胖虎受到一定惩罚后他们并不期冀他的改变。毕竟,反正胖虎不当孩子王后总会有人“继位”,说不定下一位孩子王的作风还不如胖虎呢。

同时,这也使众人团结一心取缔胖虎的可能性化为泡影。这个圈子没有胖虎的维系就基本是一盘散沙,每个人都打着自己的算盘,又怎可能合作呢?

这又引出了另一点,那就是胖虎作为孩子王的威严并不仅仅是靠暴力实现的。

首先胖虎的运动几乎全能,这让他当仁不让地成为了棒球队“胖虎队”的队长与王牌,而足球等运动中也常常有他的身影。在运动场上胖虎是非常好的玩伴。

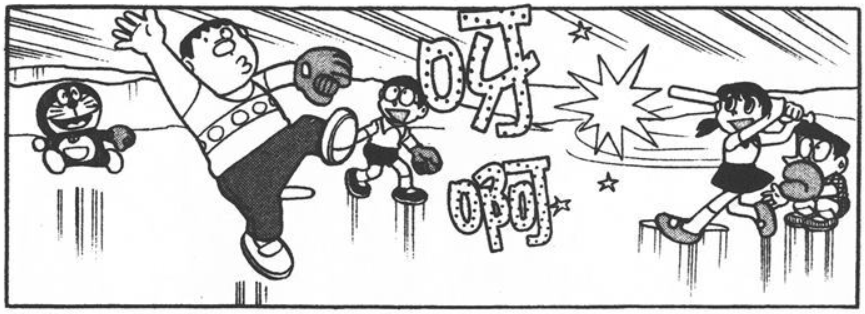

其次,胖虎利用力量给自己树立了可靠的形象,也确实起到了保护圈内人的作用。当大雄遇到外面小混混欺负时,胖虎和小夫一起出手替大雄解了围。而对圈内的矛盾,胖虎也积极进行和解。

另外,胖虎非常欣赏男子气概。因此,得到他的肯定乃至不被他欺负并非不可能——只要你对他态度强硬不畏缩,或是做到他都不敢做的事就可以了。尽管没有人能一直面对胖虎保持这种姿态,但大雄也尝过几次甜头。在孩子的世界中力量固然重要,但气概也是很重要的一个要素。

因此,胖虎虽然横行霸道、顽劣异常,却也并没有到无法相处的地步,在某些方面还具有一定闪光点,这些闪光点有恰好是孩子王所需要的气质。这也是孩子们容忍他当孩子王的一个原因。

归结起来,孩子世界对大人干预的排斥以及孩子王对孩子世界的重要地位,使得包括大雄在内的孩子面临胖虎欺负时不愿与家长和老师倾诉。而家长与老师的说教与暴力也只起到治标不治本的作用。这就使不少读者产生了“家长和老师都不出面干预”的错觉。

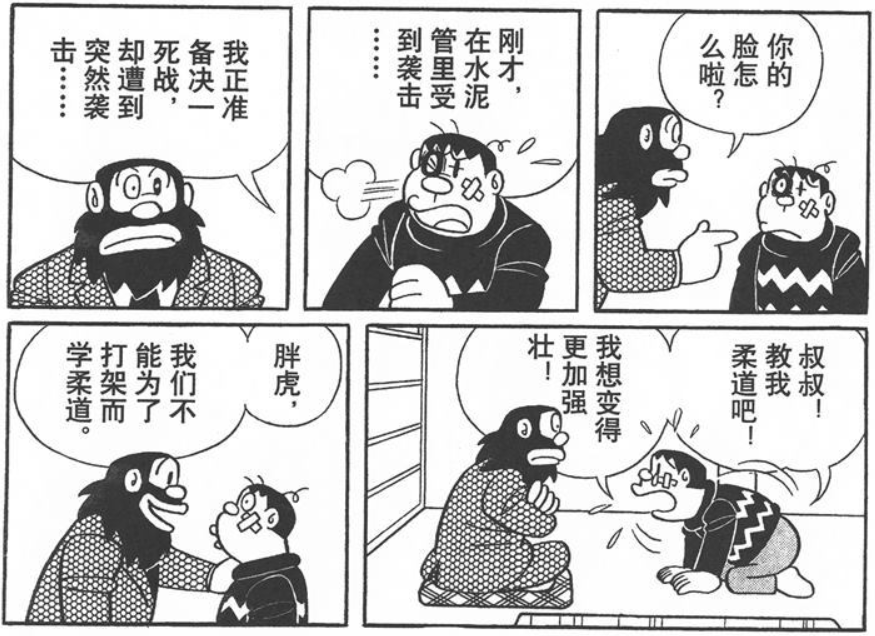

最后,让我们来看看教育胖虎不要使用暴力的正确方式吧!

虽然胖虎最后会错了意……(摊手)